Interview隊員インタビュー

「マコモタケ」栽培で遊休農地の解消を目指しています。

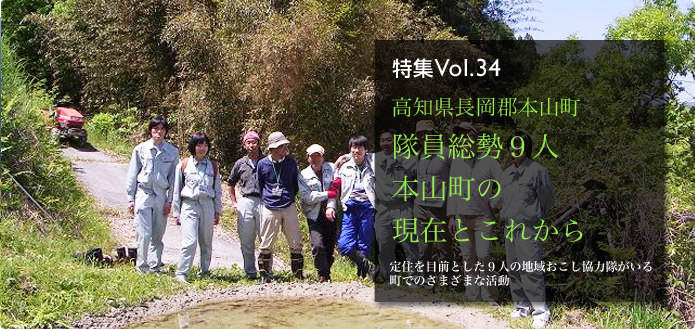

9人という大人数を採用した本山町では、着任後に先ずはいろいろな研修を行いました。

林業、農業などをはじめとする様々な産業について学び、その後でなにに携わるかを選らんでもらったことで、自分たちに合った活動を見つけてもらえたのではないでしょうか。

また当初は全く考えていなかった産業でも、研修を通じて興味を持った人も多かったようです。たとえば林業。山の中をさっそうと働く高齢者の方の仕事ぶりは、地元の私たちでも「すごい」と感じます。都会では定年退職した年齢の人が現役で山を駆け巡る姿を見て、協力隊の方が刺激を受けるのは納得です。

隊員の中には消防団に入っている方などもいるので、みなさん飲み会などもよく参加されています。

先程のテレビドラマの話に戻りますが、地域おこし協力隊員が、地域の住民と飲み交わす、食事をするといったシーンは、現実にもよくありますね。

町内各地に石窯を製作、ピザ焼き体験等での集客を行っています。

メンバーが全面的に開発に携わった、本山町初の濁酒「山の雫」

協力隊員の人数が多いことで、地域おこしのメリットが大きかったとは、他の地域と単純に比較できないこともあり言い切れません。

また来年の3月で多くの方が着任して3年になりますが、大きな変化はありません。ただ地域は急には変わるものでもありません。

地域おこし協力隊を迎え入れる地域では、少しずつ、いい方向に変わっていく仕組み作りを考えていくことが重要だと感じています。

次の協力隊の募集は未定ですが、今後の導入にあたって行政サイドとして考えていることの一つは、できるだけ明確な目標を持って導入したいということです。

地域おこしとして「特化したい部分は何か?」を明らかにして、活動も具体的に提示できたほうがより効果は高いはずです。たとえば特用林産物としてシイタケの栽培から販路までに関わる活動や山岳観光など、行政側からも「これをここまでしたい」という提案をはっきりと出してみてもいいと考えています。

1 2

関連リンク

高知県本山町ホームページhttp://www.town.motoyama.kochi.jp/

もとやまだより 本山町地域おこし協力隊ブログ記事の続きを読む